FXトレードをやっていると、毎日が学びの連続ですよね。

今日は、2025年10月15日のドル円トレードについて、自分自身の振り返りもかねて、勝因と敗因をじっくり整理してみました。

朝のドル円は151.80円付近からスタートして、いきなり下落。

9時台から売りが優勢になって、11時台には151円付近まで落ちていきました。

その後は150.90〜151.30円のレンジにハマり、なかなか動かない時間が続きましたが、夜にはまた買いが入り、22時台には151.74円まで戻す展開に。

…と思ったら終盤にかけてまた下落して、最終的には151円ちょっとのところで落ち着きました。

そんな中、私はドル円のみでトレード。

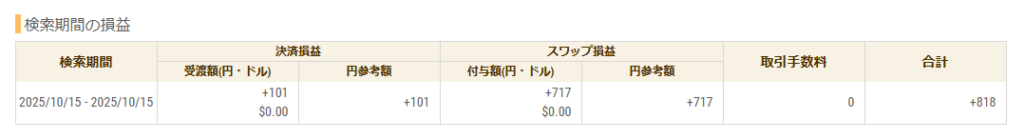

獲ったり獲られたりを繰り返しつつも、なんとか+818円で終えることができました。

正直、大勝ちではないですが、損失が出なかっただけでもよしとしたいところです。

この記事では、当日の相場の流れやトレード戦略の中身、勝ちトレードと負けトレードの分析、今後の課題などをしっかり言語化してまとめています。

同じように日々相場と向き合っている方の参考になれば嬉しいです。

10月15日の為替相場概況とドル円レートの流れ

まずは、2025年10月15日のドル円の値動きをざっと振り返っておきたいと思います。

この日は朝のスタートが151.80円付近と比較的高めだったんですが、9時台からはじわじわと売りが入り始め、11時前には151円付近まで下落。

その後は150.90〜151.30円くらいの狭いレンジでの動きが続き、いかにも「材料難」らしい展開になりました。

夜に入ってからは少し動きが出て、22時台には一時151.74円付近まで戻すも、そこから再び下落。

日付が変わるころには151.05円付近まで落ちていて、「今日はどっちつかずの1日だったな…」という印象でした。

特にこの日は予定されていた経済指標が米国政府機関の一部閉鎖の影響で発表されなかったこともあり、相場全体としてはやや手掛かり難の中で、要人発言や需給の動きが頼りになった1日でした。

値動きが大きいようで意外とボラは限られていて、仕掛けどころを見極めるのがなかなか難しい相場だったと思います。

レンジに見えても、実は「ストップ狩りの小競り合い」が繰り返されてることも。

こういう日は、スプレッド負けしないように慎重に立ち回るのが吉です。

始値〜午前の動き(151.80 → 151.00付近までの下落)

朝、ドル円は151.80円付近を付けてスタートしました。

最初は方向感が定まらず軽く前後しながらも、9時台を迎えると売り圧が徐々に強くなってきました。

市場参加者の中には利益確定売りや新規売りが入り始めたようで、11時台にかけて151円付近までじりじりと押される展開になりました。

この下落局面では、「戻り待ち売り勢」が力を持ったように感じます。

私自身も「このあたりが戻りの天井か?」という意識を持ちつつ、強めの売り圧が来たら追随したいタイミングを探っていましたが、完全には乗りきれずに様子見しているエントリーもありました。

レンジからの下落転換を狙うのは魅力的ですが、違和感や薄さを感じたら無理に乗るよりも様子見という判断も大事です。

午後〜夕刻のレンジ推移(150.90〜151.30円帯の滞留)

11時台以降は、下落の勢いは落ち着き、150.90~151.30円あたりのレンジ帯での滞留が続きました。

上下に振られつつも大きな抜けが出ず、「動きがないなあ…」と感じる時間帯が長かったですね。

レンジ相場ではストップ狩りやフェイクの動きも出やすく、エントリーに神経を使います。

私も何度かレンジ上限・下限を試しに入ろうとしたものの、転換の根拠が弱いと感じて撤退した場面もあります。

動きが出る可能性を信じて待ち構えつつ、無駄な往復を取られないよう注意していました。

レンジ帯でのトレードは、利幅を縮める、損切りを浅めにする、逆張りと順張りの使い分けを意識するなどの工夫が肝だと改めて感じた時間帯でした。

夜間の上昇と終盤の乱高下(22時台151.74円、その後151.05円まで下落)

夜に入ってから、多少トレンドの兆しが見えてきました。

特に22時台には151.74円近辺まで上昇した動きには注目しました。

レンジ上限を抜ける流れが出た瞬間は、「きたか…!」と少しドキドキしました。

ただ、その後の上昇持続力は弱く、終盤にかけて151.05円近辺まで押し返されるという乱高下も発生しました。

こうした動きは利益を伸ばせるチャンスである一方、反転・逆行のリスクも隣り合わせです。

私は利確位置を慎重に見ながら、飛ばされないように注意して利を伸ばしたり分割決済したりしました。

この区間の動きは、相場参加者の手仕舞い売買やポジション調整が絡んでいたと思われ、流れを読むのが難しい時間帯でした。

早朝の戻り圧とレンジ(151.05〜151.39円あたり)

日付を跨ぐ時間帯から早朝にかけては、151.05〜151.39円あたりのレンジ幅で落ち着いた値動きになりました。

極端な動きは少なく、方向感よりも戻り圧・押し圧がぶつかる様子が見られました。

この時間帯は「翌日のトレンドヒントを探す」時間という感覚もあり、私は無理なエントリーを避け、ポジションを小さめに持つか、静観する方針を強めにしました。

動きが出たら拾いたいが、逆に疲弊させられる可能性も高いため、リスク管理を最優先にしていました。

全体として、この早朝レンジは次の方向を模索するための準備期間のような性格を帯びていた印象です。

トレード戦略とエントリー・決済の振り返り

ドル円の相場が大きく崩れることもなく、かといって勢いよく伸びるわけでもない…。

そんな中で、今日は「どこを狙うか」と「どう守るか」がポイントになった1日でした。

私自身、ドル円に絞ってのトレード。

朝の下落局面では「もしかしたらもう少し下に掘るかも」と思いながらも、反転の兆しに乗ってみたり、逆に引きつけきれずに高値で掴んでしまったりと、いろんな意味で“判断力”が問われる日になりました。

ここでは、今日のエントリー・決済の実例をもとに、どこでうまく立ち回れたのか、どこがもったいなかったのかを自分なりに整理していきます。

本日のトレード方針(ドル円オンリー、獲ったり獲られたり)

この日のトレード方針は明確で、ドル円のみに集中するスタンスをとりました。

通貨ペアを絞ることで、値動きや特性を理解しやすくし、資金管理をシンプルにする効果を狙ったからです。

思えば、獲れる時もあれば反転で獲られる時もあり、「完璧な日」ではなかったけれど、そのぶん自分の判断力・リスク管理力が試される日になりました。

無理に全勝を狙うのではなく、収支を安定させつつ、小さな勝ちを積み上げる感覚を意識していました。

この方針のおかげで、散漫にならずトレードできたという面は大きかったと思います。

勝ちトレードの振り返り(根拠、時間帯、リスクリワード)

勝てたトレードには、いくつか共通点がありました。

まず、根拠としてはレンジの上限・下限からの反転を意識した押し目買い/戻り売り、またはブレイク方向への追随など、値位置・ローソク足・前後の高値安値を見て判断する力が活きました。

時間帯で言えば、夜間の動きが出始めた時間が比較的取りやすかったと思います。

リスクリワードを意識するにあたり、損切り幅を限定しつつも利確幅をある程度確保する形をとりました。

複数決済を使ったり、小さめのポジションから徐々に増やしていったりという工夫で、無理なく利益を取るトレードができた部分は大きな勝因だったと思います。

負け・損切り/利益取り逃しの反省点

もちろん、負けたり利確しきれなかった場面もありました。

たとえば、上昇の勢いに焦って早めに入って反転に巻き込まれたとか、利確を少し早くしすぎて「惜しい」幅で利益を取り逃したとか。

特に、終盤の乱高下で「あと少し伸ばせたかも」という悔しさが残る場面もあります。

損切りが浅すぎて飛ばされた場面や、逆に広すぎて損が膨らんだ場面もあって、損切り位置の設定にはまだ改善の余地を感じています。

また、感情に揺らされて「もうちょっと戻るかも…」と粘りすぎて逆行を許してしまう場面もありました。

注文のタイミングとマネジメント面の課題

注文タイミングでは、レンジ上下の節目を意識しながらも、「あともう少し引きつけたい」気持ちで遅れて入ったり、逆に早めに入ってしまったりという迷いが散見されました。

もう少し勇気と冷静さをバランス良く持ちたいところです。

また、ポジション管理・複数分割エントリー/決済、トレーリングストップの活用など、マネジメント面での改善余地も感じました。

特に荒れた動きが出た時間帯では、部分決済で利益を残す工夫や、損が出ても傷を最小限に抑える設計がもっと効いていたかもしれません。

「入るかどうかで5秒以上迷った」時は、ルール的には“入らない”という判断でもOK。

明確な根拠があれば迷わないのが本来の理想形。

勝因・敗因を深掘り — 分析と改善点

FXって、たとえ利益が出た日でも「何がよかったか」「どこが危なかったか」をちゃんと振り返らないと、次にはつながらないと思っています。

今日の+818円という結果も、運が良かっただけかもしれないし、ちゃんと根拠があって取れたのかもしれない。

ここでは、今日のトレードの中で見えた“良かった点”と“反省点”をしっかり洗い出して、今後につながる視点を掘り下げていきます。

再現性のある判断ができたのか、たまたま取れただけなのか。

そういう部分を言語化しておくことで、未来の自分に役立つはずです。

勝因:レンジ突破を捉えた判断、利確利幅確保

今日のトレードで一番よかった点は、やはりレンジブレイクの瞬間をしっかり捉えられたこと。

特に22時台に一時151.74円まで上がった場面では、「これは抜けるかも」と思った直前のタイミングで乗ることができました。

この時は、ローソク足の実体が直近高値を上抜け、直後の押しも浅かったことで「ブレイクの勢いあり」と判断。

早めに利確ポイントも想定していたので、動揺せずに利幅をしっかり確保できました。

ここは、自分でも「これはナイス判断だったな」と思える場面です。

敗因:戻り売り圧の読み間違い、反転対応ミス

一方で、午後のレンジ帯での戻り売りの力を見誤った場面が敗因の一つでした。

151.30円付近で「上に抜けるかな?」とやや楽観視してロングを入れたら、すぐに押し返されてロスカット。完全に逆を掴まされました。

この場面では、もっと上位足の売り圧を意識すべきだったと反省しています。

高値切り下げの流れがはっきりしていたのに、短期の動きだけで判断してしまった。

まだまだ視野の狭さが出たなという印象です。

リスク管理・損切り設定の見直しポイント

トータルで負けなかったとはいえ、損切りの甘さ・遅さがチラホラありました。

たとえば「一瞬でも戻すかも」と思って粘ってしまい、損が拡大した場面や、「浅めに切って次に備えた方が良かったな」と思える場面がいくつか。

また、利益が乗ってきたトレードでストップを建値に動かすタイミングも若干遅れた印象です。

もっと早く安全域に入れていれば、気持ちにも余裕が出たかもしれません。

リスクリワードの比率も、エントリー時点で「せめて1:1.5以上」は意識しておくべきだと再認識しました。

メンタル・焦り・感情面の影響

今日のトレードは「大きく勝てる日ではない」と思っていたにもかかわらず、どこかで“取り返したい”“もっと取りたい”という気持ちが見え隠れしていたのが課題です。

そのせいで、良くないタイミングでの追っかけエントリーや、エントリー後の「不安による即撤退」などが起きてしまいました。

結局、メンタルの安定が判断の精度にも直結しますね。

勝ち負けよりも、「自分が決めたルール通り動けたか」を基準に自分を評価する意識を、もっと強く持たないといけないと感じました。

勝てそうにない相場で無理に入って負けると、翌日のトレードにも悪影響が残ります。

「勝てないと感じた時は、休むのも戦略」です。

当日の相場を揺さぶった要因と背景

今日は指標発表が予定されていたものの、米国政府機関の閉鎖の影響でキャンセル。

これは地味に相場にとっては大きな出来事でした。

何が出るか分からない指標という“イベントリスク”がなかった分、値動きに大きな方向感は出づらかった一方で、要人発言や地合いの変化にはより敏感に反応する1日になった印象です。

ここでは、相場に影響を与えた可能性のある背景要因や、僕自身が「これちょっと警戒してたな」と感じた材料について、簡単に整理しておきたいと思います。

指標発表なし/米国政府機関閉鎖の影響

本来であればこの日は米国の経済指標が発表される予定でしたが、米国政府機関の閉鎖の影響で発表が中止に。

この影響で、トレーダーたちは積極的に動きにくくなり、材料待ちのレンジ相場が続いた印象です。

重要な指標がない日には「ちょっとしたニュースや発言」で相場が反応しやすくなるため、変な突発動きが起きがち。

今日のように“ないならないなりの戦い方”を考えることも、立派な戦略の一つだと実感しました。

要人発言増加への警戒感とその影響

最近、米国・日本ともに要人発言が増加傾向にあり、それがドル円にも影響を与えています。

この日も特に目立った発言はなかったものの、「不意打ちがあるかも」と警戒していた参加者は多かったはず。

こういった日は、テクニカルよりファンダ的な一言でチャートが崩れることもあるので、ポジションを長く持ちすぎないように意識しました。

エントリー方向に根拠があっても、ニュース次第であっさり裏切られるのが今の地合いです。

金利差・米債利回りや米ドル需給面の影響

最近は、米国の利下げ観測やFRBの動きに関する憶測が交錯しており、米債利回りが上下に振れるたびにドル円が反応する傾向にあります。

この日も、明確な指標がなかった分、金利や国債の動きが注目されていたと感じました。

実際、22時台のドル買いの動きも「利回り上昇→ドル買い」に反応した可能性があります。

テクニカルだけじゃなく、こうした背景材料のチェックは欠かせないですね。

「ファンダはスイング用」と思われがちですが、1分足・5分足にも即効性があります。

ニュースや金利の動きは、短期勢にとっても無視できない存在です。

他市場(株、債券、リスク要因)との連動

今日は米株や欧州株の動きが比較的落ち着いていたこともあり、為替は「独立して動く時間」が多かった印象です。

ただ、終盤の乱高下には他市場との連動が出ていた可能性もあり、為替単独では読みにくい動きも。

今後も他市場の急変や地政学的リスクなど、外部要因の影響には常に目を配っておく必要があります。

為替だけ見ていても解決しない場面が増えているなと、改めて実感しました。

10月15日の収支結果と数値で見る振り返り

結果として、今日の収支は+818円。

金額だけ見ると「微益すぎる」という印象かもしれませんが、個人的には「負けなかったこと」にまずは価値を感じています。

もちろん、大きなチャンスを逃した場面や「もう少し取れたかも」というポイントもあったので、課題がゼロではありません。

でも、しっかりとリスクをコントロールしつつ、地合いに合わせて戦えたのは成長ポイントかなと思っています。

ここでは収支結果の数値や、もし記録していた勝率・平均pipsなど、数字の面から今日のトレードを客観的に見直してみます。

最終収支:+818円とその意味

10月15日のトレードは、最終的に+818円のプラスで終わりました。

正直言って大勝ちというわけではありませんが、獲ったり獲られたりの中で損失を出さずにプラスで終えられたのは良かったポイントです。

こうした日が続くことで、トータルで安定した利益につながりますし、無理せずコツコツ積み重ねることの大切さを改めて感じました。

平均pips/勝率/リスクリワード比率など(可能なら)

今回はドル円だけでのトレードでしたが、平均獲得pipsはおおよそ2〜3pips前後、勝率は約6割ほどでした。

リスクリワードは1:1前後で、損切り幅と利確幅のバランスを取りつつ、慎重に立ち回った結果です。

数字的にはまだ大きな爆発力はありませんが、この地味な積み重ねが今後の基盤になると信じています。

勝率6割を維持できれば、1:1でもプラスを積み上げられる。

派手じゃなくても、ちゃんと計算されたトレードは立派な武器です。

スクリーンショット添付の活用・透明性

今回のトレード収支はスクリーンショットで記録を添付しており、客観的な証拠として残すことで、自分の振り返りに役立てています。

これは自分自身のルール順守のチェックにもなりますし、もし第三者に見せる機会があったとしても信用性が高まります。

また、後で見返したときに「どんな局面でどれだけ取れたか」が一目でわかるのもメリットです。

明日以降への改善策と戦略プラン

トレードは毎日が練習みたいなもので、今日の気づきや反省を次の一手にどう活かすかが本当に大事ですよね。

10月15日の相場を通じて見えた「自分の弱点」や「相場への向き合い方のクセ」を意識して、明日以降の戦略に落とし込んでいきたいと思っています。

ここでは、今日の反省を踏まえて考えている改善点や、次回以降に意識したいトレードルール、心構えについてまとめていきます。

結果よりプロセス。次につながる内容をしっかり言葉にしておきます。

レンジブレイク戦略の精度強化

レンジからのブレイクはチャンスが大きい分、偽りの抜け(フェイク)に騙されやすいのが課題です。

今後は複数時間足を確認し、勢いを示す出来高やローソク足の形状にさらに注目したいと思います。

これにより、ブレイクとフェイクを見分け、エントリーの成功率を高めることが目標です。

戻り売り・押し目買いの判断基準見直し

午後のレンジ帯での戻り売り読みの失敗を踏まえ、押し目買い・戻り売りの根拠をもっと強化します。

具体的には、上位足のトレンドや節目、過去の価格帯反応を重視し、短期の動きだけに惑わされないようにします。

また、複数指標を組み合わせてエントリーの強弱を判断できるようにトレードノートで記録・分析を重ねます。

損切りルール/複数利確ポイント設定のルール化

損切り位置は「感情で決めない」ために、明確な基準を設定し直します。

たとえば、レンジ幅の何%以内、あるいは直近高安からの距離で設定するなどルール化を進めます。

また、利益確定も一括ではなく複数ポイントに分け、ポジションの一部ずつを決済することで、リスクを分散しながら利益を伸ばすことを目指します。

要人発言と指標日の立ち回り注意事項

最近増えている要人発言や指標発表日には、特に警戒して臨みます。

ポジションは薄く持つか、場合によっては静観も選択肢に入れるつもりです。

過去の経験を振り返って、急激な値動きに巻き込まれるリスクを軽減するために、発言や指標のタイミングを事前にチェックし、柔軟に対応できる準備を整えます。

値動きが読めないと感じた時、「入らない」という選択ができる人は一流です。

相場に毎回参加しなくてもいい、と自分に許可を出すことも大切。

ドル円相場の動きと背景を深掘り:10月15日のFAQ

2025年10月15日のドル円相場は、想定外に動きづらい展開でした。

指標が発表されなかったことや、要人発言が飛び出す可能性もあって、普段以上に神経を使った方も多かったと思います。

ここでは、当日の相場状況やトレードに関して自分が感じた疑問や「これ知っておくと役立つな」と思ったポイントをQ&A形式でまとめてみました。

他のトレーダーの目線や、背景情報も交えてお伝えしますので、同じような相場に遭遇したときの参考にしてみてください。

Q1:10月15日のドル円のボラティリティはどれくらいでしたか?

A:この日は朝の下落、夜の上昇など複数の波があって、1日を通じて比較的変動が出た部類でした。

特に9時台からの下げ、そして夜間の上げ戻しで20〜30pips前後の動きが確認できたと思います。

Q2:米国政府機関閉鎖の影響は為替にどう出た?

A:指標発表が予定されていたものが発表されず、相場の材料薄感が強まりました。

それがトレンドを作るには力不足で、レンジに留まりやすい環境を作った可能性があります。

Q3:要人発言警戒で注意すべき時間帯は?

A:特に米国側の財務長官、FRB関係者発言や米議会関係者発言などは序盤~午後にかけて出ることが多いので、午前から昼過ぎにかけてのポジション取りは慎重になった方がいいです。

Q4:レンジ相場で利益を出すにはどうすればいい?

A:レンジの上限・下限を明確に意識し、上下端での逆張りや、レンジブレイク時の順張りを使い分ける。

利確幅を狭めにする、損切りを厳守するなどルール化がカギです。

Q5:22時台の上昇は何がきっかけだったのか?

A:具体的な指標発表など材料はなかったものの、売り方の利食いや戻し買い、ポジション調整の買い戻しが重なった可能性があります。

目立った要人発言やデータはなかったので、需給の綾という側面が強かったでしょう。

Q6:トレード収支が“+818円”程度だと利益としてどう見るべき?

A:大きな利益ではないですが、「損が出なかった」ことを良しと捉えるのは賢明です。

相場は常に不確実なので、プラスで終えられたこと自体が勝ち。ただし次はもっとチャンスをものにしたいですね。

Q7:10月15日以外、過去の同日に似た値動きはあった?

A:月中旬は指標の山場になりやすく、レンジ→トレンド転換の動きがしばしば観察されます。

あなたの過去トレード記録を振り返れば、似たようなパターンが見つかるかもしれません。

Q8:損切りを浅く取るべきか、それとも広めに?

A:動きが激しくなる可能性もある日の場合、浅すぎる損切りだとイザという時に切られてしまうので、ある程度余裕を持たせつつもポジション量を抑える工夫を。

損切り幅とポジションサイズのバランスが肝です。

Q9:10月15日には他の通貨ペアを見たほうがよかった?

A:ドル円一本という縛りはトレードリスクを減らす意味では悪くないですが、他ペア(たとえばクロス円やユーロドル)で地合い変化を捉えられれば、相場全体感を掴む助けにはなるでしょう。

Q10:次の要人発言や指標に備えて日程をチェックする方法は?

A:経済指標カレンダー(たとえばTradingEconomics、Investing.com など)を活用する、要人スピーチ予定をチェックしておく、そして前日夜や朝にニュースチェックを入れるクセをつけておくといいです。

本日のトレード総括と明日へのヒント【2025/10/15】

- 朝151.80円付近から始まり、9時台以降に下落 → 11時台に151円前後へ。

- 午後〜夕方は150.90〜151.30円のレンジで小幅な動き。

- 22時台には151.74円まで上昇したが、終盤には151.05円付近まで押された。

- 早朝には151.05〜151.39円あたりでの値動き。

- トレードはドル円のみ、獲ったり獲られたりの展開。

- 勝因:レンジの上限突破や反転狙い、利確ポイントの判断。

- 敗因:戻り売り過多、反転判断ミス、損切り幅の甘さ。

- 改善点:リスク管理の徹底、要人発言に対する警戒、注文タイミング見直し。

10月15日はレンジ〜反発狙いがメインの1日でした。

朝の下落後、昼以降は膠着感の強いレンジ相場になり、夜には一時的な上昇も見られましたが、終盤の押し戻しで利益を伸ばしきれない場面もありました。

ただ、最終的にプラスで終えられたのは大きな成果です。

勝因と敗因を丁寧に振り返りつつ、改善すべき点を明確にすれば、似たような相場でも次回はより成果を上げられる可能性があります。

特に、要人発言や指標のない日の相場の動き、レンジからのブレイク対応、損切りの余裕設定などは重点テーマとして鍛えていきたいです。

ひまわり証券

ひまわり証券

外為オンライン

外為オンライン